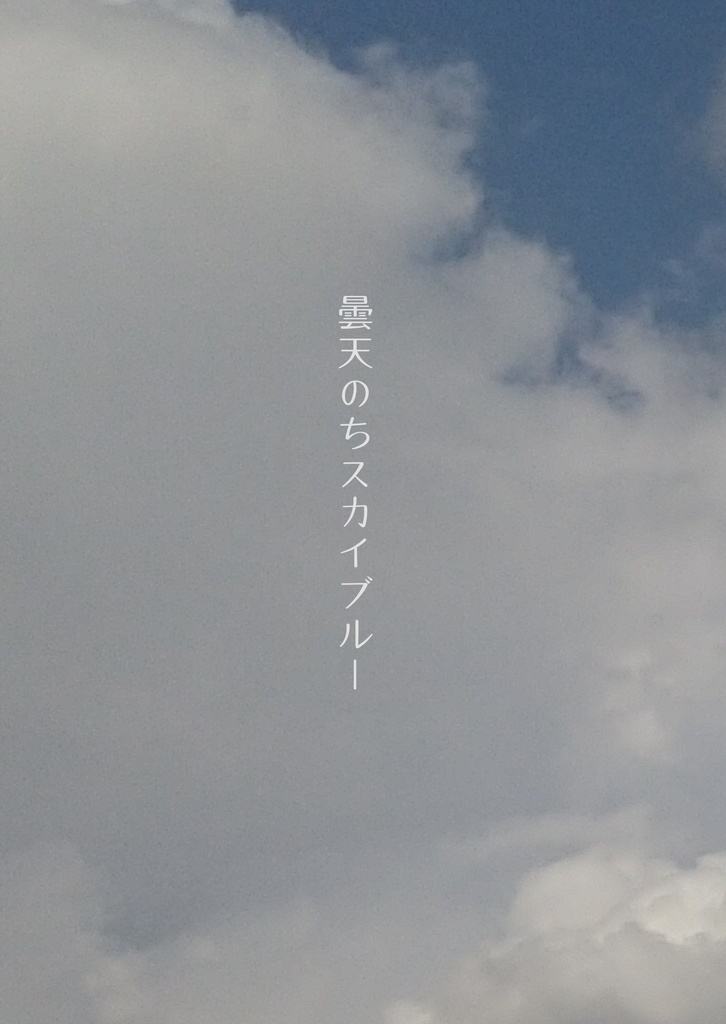

曇天のちスカイブルー(大石中心小説)

- 物販商品(自宅から発送)あんしんBOOTHパックで配送予定支払いから発送までの日数:7日以内¥ 500

原作とは異なり立海が三連覇する世界線における大石の人生捏造シリアス小説となっております。 大石の独白中心ですが青学オールキャラのわちゃわちゃもあります。CPなし。 途中で盛大な誤植がありますが生ぬるい心でスルーしてください……。 ※※名有りモブ嫁がかなりしっかりと出てきます※※ B6/88P/500円

サンプル(約15P分)

*プロローグ 『なんと言って感謝したらいいのか……本当にありがとうございました』 人生において、あんなに人に感謝されたのは初めてだった。 『あなたは命の恩人です』 手を取られて、握られた。 細くて白い、でも強そうな腕に。 『私と、そして……この子の』 指をきゅっと掴んできたのは、柔らかく無垢な存在。 そのときの得も言われぬ感情が、その後一生忘れられないものになろうとは。 その経験は俺の将来を左右することになった特別な出来事であり、 今でも解けない、呪いだ。 *第一章 内装まで真っ白なその建物から出てきたにも関わらず、入り口をくぐるとその眩しさに目が眩んだ。真夏の昼間の陽光の強さには舌を巻く。昼も夜もわからなくなるような生活を強いられることもあるせいか尚更身に染みた。顔の前に腕を翳して目を影に入れながらなんとか自動販売機まで辿り着き、もう位置を確認しなくても場所がわかるようになった缶コーヒーをほぼ手探りで購入する。缶はガコンと大きな音を立てて落ちてきて、それを拾い上げる頃になってようやく目が明るさに慣れてきた。空を見上げる。絵の具でも表現が難しいのではないかというような真っ青な空に、境界線がはっきりと見える真っ白な雲が浮かんでいた。 こんな空を見ると、思い出す。中学三年。あの夏の、空を。 くっと缶の中身を飲み干すと、苦みで頭が些か晴れた気がした。たまの休憩といえどこんなわずかな間に外の空気を吸うくらいしかできないような生活に疲れを感じることもあるが、やりがいのある仕事だと思っている。何より、自分が昔から目指していたことを職にできている事実は恵まれていると思っている。 さあ、この後もやることは盛りだくさんだ。空になった缶を分別ゴミに入れ、大きな伸びをして、陽の当たらない建物内に再び足を踏み入れた。 座っているか立っているか、歩くにしても移動距離は少ない仕事だ。歩けるときはなるべく歩こう、とエレベーターはあまり使わないようにしている。そもそも階層は元々低い。階段を上り自室のある二階へ足を踏み入れた途端に、慌ただしい声が飛び込んできた。 「大石先生、急患です! 診られますか?」 「ああ、大丈夫だ。カルテはありますか」 「お願いします」 「オーケー」 渡されたカルテに一通り目を通し、白衣の襟を正して早足になる。 医者になりたいとは幼少の頃からなんとなく胸に抱いていた。痛い注射をしてきたり苦い薬を処方してきたりするお医者さんは、周りの子たちからは嫌われていた。だけど俺には、辛いときに助けてくれる存在はヒーローのように思えていた。年を取れば取るほど、自分は人を助けられるような職に就きたいと思うようになった。医者である叔父の影響もあったと思う。中学校生活の間には、将来の職業は医者だと心に決まっていた。まだぼんやりとしたイメージしかなく何科かまでは決めていなかったと思うが、なんとなくの将来像は抱いていた、はずだった。しかし今、その頃は選択肢になかった科に居る。 扉をくぐるとお腹の大きな女性が診療台に横になっていた。その患者は、臨月の妊婦。 俺は産婦人科医になった。まだ駆け出しではあるが、最近ではこのように一人で診察を受け持つ機会も増えてきた。 「どうしましたか?」 「お腹が、締め付けられるみたいに痛くて……ううっ!」 「すぐ診ますからね。安心してください」 臨月の患者だ。予定日まで三週間以上あるが、早産の可能性も考えられなくはない。初産だと特に。 ただ、これは……。 (陣痛……ではないな) 腹部の張り、心音を確認する。問題なし……と。 「少し押しますね」 「はい……うぅ」 胎動……あり。元気過ぎるくらいだ。良かった。万が一の場合も想定していたが、出産間近によく見られる症状だ。何の問題もない。 「赤ちゃんが少しずつ外に出る準備をし始めてるんですよ。元気なので安心してくださいね」 「はい……」 「お腹マッサージして赤ちゃんの居場所整えておきましたからね、すぐ楽になると思いますよ。落ち着くまで空いているベッドで休んでからお帰りください」 「ありがと……ございます」 返事は力なく汗も凄かったが、息は整ってきたように見える。痛みは和らいでいるだろうか。 「二〇八号室、ベッド空いていたよな。連れて行ってあげてもらっていいかな」 「はい」 患者さんは看護師に支えられながら起き上がることはできたが、歩くのは難しそうだった。車椅子でベッドのある部屋まで連れて行かれることになった。 その様子を見送っている最中に、ふと思い出したことがあり声を掛けた。 「もう臨月に入ってますので、階段はなるべく使わないでくださいね。遠回りでもエレベーターをおすすめします」 「はい……ありがとうございました」 「お大事に」 部屋で一人になり、無意識に溜め息が出た。大事ではなかった故の安堵か、否。一言で表すのは難しいが、敢えていうならば〝憂鬱〟だろうか。 つい考えてしまう。毎日のように。〝あの人〟もこのような経験をしたのだと。 ――俺の意識は、十五年前のあの日に遡る。 *第二章 当時の俺は青春学園中等部に通学する三年生、テニス部所属。事件は部活で出場予定であった大会の会場へ向かっている最中に起きた。道端で産気づいてしまった妊婦さんを助けて病院に付き添うことになったのだ。目の前で妊婦さんは苦しそうに顔を歪めて肩で荒い息をしていた。初めて目の当たりにした光景に、ただ必死に声を掛けた。 「ハァッ、ハァッ!」 「大丈夫ですか!?」 手を握れるような立場ではない。励ますしかできない。目の前の人間がこんなに苦しそうにしているのに、だ。 「あの、主人は……」 「もう連絡が行っているとは聞いてます」 そうですか、と弱々しい声でつぶやき、直後に「うっ!」と呻き声を上げて顔を顰めた。額からはとめどなく汗が流れている。もっと気の利いた言葉を掛けられれば良いが、「しっかり!」と言うしかできなかった。 「ありがと……ございます」 丁寧に礼を述べながらも時折不安そうに目を泳がせていた。心細いのだろう、と思った。俺なんかでは代わりにはならないだろうが……それでも、せめてご主人が到着されるまでは傍にいてあげたい。 そう考えているとガチャリと扉が開く音がした。思ったよりも早く着いたか、と振り向くとそこに立っていたのは少し年配の看護師さんだった。 「あなた、ちょっと」 「俺ですか?」 コクンと頷かれながら手招きされた。もしかしたら部外者がいつまでも部屋に居てはいけないのかもしれない。そう思いながら廊下に出たがどうやら予想は外れたようで、扉を閉めると飛んでくるのは称賛の声であった。 「本当に偉かったわね。あなたが助けてくれなかったら、あの奥さんもお腹の赤ちゃんも危なかったかもしれないわ」 「良かったです、本当に……」 心の底から安堵した。本当に良かったと思った。特段勇気を出したわけでもなく、考えるよりも先に体が動き出していたから。咄嗟に自分が取った行動にどこか誇らしさも覚えた。 話の最中も部屋の中の様子が気になって度々そちらに目線を送っていたことに気付かれたのか、看護師さんは妊婦さんの状態について説明してくれた。 「陣痛が始まってるわ。恐らく分娩が始まるまではもう数時間あるけれど」 「そんなにですか……。その間ずっと痛いものなんですか」 「波があるけどね。痛みの波が来ているときは想像も絶する痛みよ。男には耐えられないって言われるくらい」 そう言うと看護師さんはホホホと笑った。ジョークで場を和ませてくれているつもりかもしれないが、俺にとっては部屋の中で苦しんでいる妊婦さんを思うと気が気ではなかった。今も、会話と会話の間に時折苦しむ声が聞こえる。 「さて、あとは私たちが見るから大丈夫よ。ご家族もそろそろ到着されるだろうし。あなたはもう帰るんでしょ?」 そう聞かれてはっとした。結局帰れとは言われなかったものの、俺が部外者であることに変わりはない。ここにいつまでも居る義理はない。それに、俺には行かなければならない場所があったはずで。 ただ……もう行く意味は失われている。それにも気付いていた。 「いえ、俺は……ご家族の方が到着されるまではここに居ようかと」 「あらまあ優しい子ね。感心だわ」 愛想笑いを返しながらも、頭の端では利き腕の痛みがずっと気になっていた。左手で度々右手首を握り直していることに気付いた看護師さんはそこに視線を落とすと声を掛けてきた。 「ずっとそこ押さえてるけど、どうかしたの?」 「あ、実は……少し捻ってしまったみたいで」 「あらじゃあ整形外科ね」 そう言うと、恐らく内線と思われる受話器を持ち上げて親しそうな口調で会話を始めた。医師と看護師というものは科が違っても交流があるものなのだろうか……などと考える余裕があった。 そのときの俺は変に落ち着いていた。診てもらう前からわかっていたからだ。俺は今日試合に出られない、と。 「すぐ診てもらえるように話を付けておいたから。整形外科は一つ上の階よ」 「すみません、助かります」 病院の廊下は静かで涼しかった。階段で上の階に上がると「貴方ね、産科の付き添いで来ている子。こちらへどうぞ」とすぐに案内してもらえた。 整形外科と聞いて、なんとなく章高おじさんのような先生に診てもらうものと思っていたが、そこに居たのは想像よりはるかに若い先生だった。「見せてください」と言われ、ジャージの裾を引き上げて右腕を差し出した。反対も、と言われたので同じく左腕を見せると「うーん、少し腫れているね」と患部に触れてきた。これは痛いですか、と何方向かに軽く捻られ「うん、捻挫ですね」と診断が下った。その後に告げられた内容はほぼ想像通りであった。 捻挫。全治二週間。安静にすることが一番。捻挫は癖がつくから完治するまで負荷を掛けるようなことはしないこと。勿論スポーツ禁止。 「……わかりました」 「今日は湿布一週間分処方しますね。なるべく包帯で固定してほしいんだけど、やり方はわかりますか」 「いえ」 説明を受けながら実際に右腕に包帯を巻いてもらう。相槌を打ちながら聞いている……フリをしていただけで、実際は半分くらいしか内容を聞けていなかった。また章高おじさんに教わろう。 今日は関東大会初日。レギュラーメンバーでありダブルス1に出場予定であった俺は、突如として出場も適わない存在となった。既に察してはいたけれど、いざ事実として突きつけられると苦しかった。 「どうもありがとうございました」 「お大事にどうぞ」 診察を終えて時計を確認すると、集合時間を過ぎていた。しまった。連絡すらできていないから心配されているに違いない。走らないよう意識しながらも廊下を早歩きで通り抜けた。 エントリーにはまだ時間がある。誰か代理を立ててもらうしかない。一旦建物を出て急いで竜崎先生に電話を掛けた。 「なにー!? 子どもが産まれそうな妊婦さんを助けて近くの病院にいるっ!?」 耳元で発せられた大音量に、思わず携帯電話を耳から離す。離しても尚スピーカーから聞こえる先生の声が収まった頃合いを見計らって再び耳を当てた。 「はい。心細そうにしているのでご家族の方が到着されるまで近くに居てあげたくて……」 そう伝えると、竜崎先生はまた驚いた声を上げた。それを耳にしたのか周囲から他の部員のざわつきも聞こえてくるようだ。 「今、そっちに桃が向かったから」 「え?」 桃が、こっちに向かっている。試合に出る俺の代わりに妊婦さんの近くに居てくれるという意図であろう。でも、俺は……。 「竜崎先生、実は」 「ん?」 俺は事情を説明した。妊婦さんを助ける際に手を捻って全治二週間の怪我を負ってしまったということを。「ええ!?」という声に、申し訳なく、やるせない気持ちになった。すぐに「なるほど、お前らしいよ」と言った竜崎先生の声は優しかった。しかし仮にそれが称賛の意味であったところで、俺が怪我を負ってしまった事実を穴埋めできるものではない。 「残念だとは思うが、今日の試合には桃城を出す」 「……はい」 「しかし桃はもうそっちに向かって走り出してしまったよ。仕方がない、お前から事情を伝えてやってくれ。試合には間に合うじゃろ」 「わかりました」 なんとか出られないのか、というようなことを竜崎先生は口にしなかった。当たり前だ。変な期待をしてしまった自分を恥ずかしく思いながら会話のまとめに入った。 「桃には俺からしっかり伝えて会場に戻ってもらいます。俺は状況が落ち着き次第そちらへ向かいます」 そこで通話は終了しそうになったが、手塚にも直接話そうと慌てて電話を代わってもらった。 「手塚……すまない。全治二週間だっていうから、準々決勝、準決勝も厳しいかもしれない」 「謝るな」 手塚の声は力強かった。 「お前抜きでも俺達は勝ち上がってみせる。早く治して、全国までに戻ってこい」 俺のことを認めてくれている手塚の言葉に胸が熱く、そしてより申し訳なくなった。しかし悔いたところでどうしようもない。手塚の言うとおり、次に向けて準備するしかない。 「ああ。それじゃあ、また後で」 通話終了ボタンを押し、ぱちんと携帯を閉じた。ふぅ、と無意識に溜め息が出た。仕方がない。助けることができたんだ、あの女性を。これから新しい生命をこの世に誕生させる、あの人を。悔やむことじゃない。 ぐっと目を閉じて、再び開く。見上げた空に見えた白い雲が周りの青と混ざって滲んだ気がした。雨が降る前兆か。違う。滲んだのは、俺の、目が。 ……ずっとここに居ても仕方がない。妊婦さんがいる部屋に戻ることにして、建物内に入った。 しまった、英二にも電話を代わってもらって一言声を掛けるべきだったかもしれない……と廊下を歩きながら思った。振り返ってガラスの扉の向こう側を臨むと、薄暗い病院内と比べて外はあまりに眩しかったことが引き返しかける俺の足をそのまま前へと押し進めた。 約十五分ぶりに対面した妊婦さんは、最後に見たその時よりも苦しそうに唸っているように見えた。この痛みとまだまだずっと戦って……そして恐らく、分娩中はそれよりも更に強い痛みと……。 「う、ううう……!」 シーツを掴む手に力が籠もる。眉間の皺も汗も凄い。 そうだ。今一番辛くて不安なのはこの人だ。 「頑張ってください! もうすぐ家族の人が来ますからっ」 「本当にすみません。どうも有難う……うっ!」 「しっかりしてください!」 声を張り上げたときに、背面で扉が開く音がした。やっとご家族の方が到着したかと振り返ると、その者は青いジャージを身に纏っていた。 「桃……?」 「大石先輩!」 大きな声を張り上げて笑顔で部屋に入ってきた桃は、妊婦さんの存在を認識すると「おっといけね」と呟き声の音量を下げた。 「俺がご家族の到着までここに居ますから会場に行ってください」 何も知らない桃城はそう言った。俺は顔を逸らすしかできない。 「大石先輩早く! どうしたんスか……まさか」 「ああ」 先に言われることには耐えられなかった。言葉を遮って声を上げ、右腕の袖を捲り上げた。桃にも見えただろう。俺の右手に巻かれた白い包帯が。 「右腕やっちまったらしい……」 竜崎先生に話したときよりは俺にも諦めがついていたのか、先程よりは落ち込んだ気持ちになることはなかった。開き直ると寧ろ清々しいような気さえした。対して桃は、驚いた表情で硬直していた。 「本当にごめんなさい、私のせいで……」 「いえ、いいんですよ」 しんどい状況にある妊婦さんの前でこのような会話をしてしまっていることを申し訳なく思い、笑顔を向けて宥めた。 貴女が気にすることではありません。貴女はお腹の子を元気に産むことだけを考えていてください。その応援を、俺に少しだけさせてください。 今の俺は、あのコートには立てない。そこに行くべき男が、今ここに居る。 「桃城!」 レギュラーのみが着ることを許されるそのジャージ。入学したときからずっと憧れだった青学テニス部のレギュラージャージ。毎月のランキング戦で勝ち続けなければ守れないレギュラーの立場。レギュラー落ちしたときはどれほど落胆したことか。そして次は戻ってやると奮起して更に練習に取り組んだ。そんな日も今では懐かしい。いつの間に当たり前になっていただろう、着たものだけがわかる、この重みのある青白赤の三色ジャージに身を包んでいることが。 「青学をたのむぞ!」 笑顔で前に差し出したがなかなか受け取ってもらえない。桃の表情は険しい。 「そ、そんな。俺には着られませんよ」 このジャージの重みを知っているからこそ出た言葉だ。この男はわかっている。だからこそ託すことができる。 「今の俺が出てもチームに迷惑が掛かるだけだろ」 「だけど……」 「この腕のことなら心配するな。二週間もあれば完治するから」 「でも……」 大きく息を吸った。 「早く行け桃っ! 時間が無いぞ!」 俺の声に脅されたように、恐るおそる手が伸びてきた。恐くなる気持ちもわかる。 気付いているのか、桃。もしも青学が敗退してしまえば、これは俺が出るはずだった最後の試合だ。でも、お前は繋いでくれるんだろう? 「俺を引退させるなよ」 桃城は目の色を変え、そのジャージをしっかりと受け取った。ふっと右手が軽くなった。 「氷帝戦勝って何としても全国への夢をつないでくれ!」 その言葉に桃城は大きく頷き、「はい!」と歯切れの良い返事をした。俺は笑顔で頷いた。 俺はよくあんなことが言えたものだと今は思う。桃は約束を守ってきっちり勝ってくれた。俺たちの全国大会への道を繋いでくれた。 なのに俺は。その後なかなか試合復帰ができずに、全国大会でも――。